周处除三害 麻豆

原标题:探秘真菌郑儒永户外 品牌

甘勃 农民日报·中国农网记者 刘自艰

“科研办事家最不应该局促的就是遭罪,最应该风尚的就是遭罪。”

郑儒永,广东潮阳东谈主,真菌学家,中国科学院院士,耐久戮力于真菌分类的合理化与完善。主要研究小煤炱菌目、白粉菌目、毛霉目等目真菌的系统分类学。她对我国白粉菌主见预计属种以及全寰宇范畴内白粉菌主见所有属的全型进行了把稳的研究,闪现和更正了很多外洋上有争议的问题;在外洋上初次发现高等植物中的内生毛霉,初次发表了我国专有的东谈主体病原毛霉新种和新变种;1987年主编完成《中国真菌志(第一卷)——白粉菌目》,成为外洋公认的白粉菌目检索书。

郑儒永在显微镜前办事照。

2004年的一天,73岁的郑儒永坚定到体魄出了点儿问题——她躺在床上,不管怎么使劲都无法起身。前去病院求诊并接受手术后,她的脊柱被钉上两根钢柱,铆上十颗钢钉,此后再也无法像正常东谈主那样永劫期久坐,只可选拔卧床或直立办事。

关联词,在郑儒永心中,面对我方宠爱的科研办事,挑战与繁难早已是司空见惯。手术后,她仍宝石办事。由于不雅察和审定真菌标本需要在显微镜前永劫期保持归并姿势,郑儒永不得不将办公桌和实验台加高。自此以后,不管是查阅尊府、撰写论文,照旧作念实验,她都是站着完成。

伦理电影有哪些“科研办事家,最不应该局促的就是遭罪,最应该风尚的就是遭罪。”正是这份坚硬与不懈,让她一世戮力于真菌分类系统的合理化与完善办事,赢得了世东谈主的垂青和珍摄。

1983年,郑儒永(左三)与白粉菌同业汇注标本合照。

惟一的学生

1931年1月10日,郑儒永出身于中国香港,彼时的寰宇正处于风浪幻化的历史关头。她的父亲郑铁如早年留学好意思国,归国后曾担任北京大学经济系锻练,其后投身中国银行;母亲谢纫瑜出身名门,毕业于北京师范大学,在抗日救国的波澜中积极奔跑,无私奉献。在这样一个文化底蕴深厚且充满爱国情感的家庭环境中,郑儒永自幼便深受训诲。

1941年,日军的侵犯突破了底本安心的生活。香港消一火后,父亲郑铁如因断绝与日军配合而被囚禁,郑儒永则跟班母亲踏上避祸之路,在十室九匮中完成了初中学业。

抗日干戈告捷后,形状慢慢镇定,郑儒永得以回到香港。15岁时,她选取了广州女子真光中学。三年后,她得手完成高中学业,并凭借优异的高中毕业成绩,于1949年9月免试自主选拔进入岭南大学。

在选拔大学时,郑儒永曾堕入纠结。以她的成绩和英语水平,考入清华大学或者出洋留学都并数落事。但那时,郑儒永对遐想有着浓厚的意思,并且清华远在北平,为了能奉陪在父母身边,浅近温雅他们,她最终选拔了广州的岭南大学,进入农学院园艺系的庭园布置专科学习。

岭南大学创办于1888年,是一所历史极为悠久的学府。郑儒永就读的庭园布置专科主要锻练花坛、公园等风景的蓄意遐想。关联词,荣幸弄东谈主,进入岭南大学农学院园艺系不久,由于学生东谈主数不及,该专科被取消。1950年,郑儒永不得不转入刚刚成立的植物病理系,成为该系的首位学生,亦然该学年惟一的学员。

植物病理学主要研究对象是变成农作物病害的病原物。其时的岭南大学植物病理系固然刚刚成立,师资力量却极为浑厚:林孔湘是我国著名植物病理学家,曾留学好意思国,师从寰宇著名植物病理学家H.H.怀梭锻练,担任岭南大学植物病理研究室主任;范怀忠是我国植物病理、植物病毒和细菌限制的各人,专长于植物病毒病和植物细菌性病害研究;陆大京是我国植物病理学家、真菌学家,亦然中国橡胶和热带作物病害研究的开导者。他们三位在中国植物病理学界申明权贵。

对于这位“惟一”的学生,三位先生额外珍重。林孔湘为郑儒永单独开设了植病文件和真菌学两门课程,还把往常在康奈尔大学研究生院的课本及参考文件全部提供给郑儒永看成学习尊府,并要求她每周讲述学习体会,躬行予以领导。

林孔湘要求十分严格。郑儒永牢记有一次课后测试,她答对了所有题目,却只得了69分。这个分数让她十分痛心,拿到考卷仔细想考后,她不得不承认我方的谜底虽无造作,但仍有进步的空间。其后,经过一番努力,到这门课程扫尾时,她的成绩终于达到了林孔湘所给出的最高分89分。

范怀忠也为郑儒永单独开设了植病研究法和高等植物病理学两门课程。第一次上植病研究法课程时,范怀忠对她说:“由于课时有限,我不可能把所有步调都传授给你。我当今教你作念桌子,你学会了作念桌子腿、作念桌面,但愿以后椅子、床、柜、橱、门、窗等什么都会作念。”

在三位先生的精心引颈下,郑儒永如干涸的海绵般估计地接管专科学问,积极参与课堂磋议、实验室研究和田间履行。这种高度自主的学习方式,不仅让她掌持了丰富的学问,更遑急的是学会了学习步调,培养出零丁想考、举一反三的想维智力。正是有了这样的陶冶,郑儒永在参加办事后零丁开展研究时才感到庖丁解牛,她深知这都收获于那段可贵的学习履历。

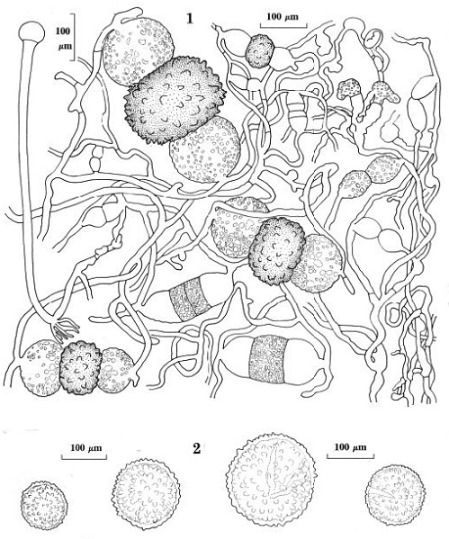

郑儒永院士所作念的小克银汉霉属真菌丹青。

一项“疏漏”的办事

1953年,郑儒永从植物病理专科毕业。此时,她濒临两个选拔:一是听从家里的安排出洋进修,二是遵从学校的分拨,前去国度需要的岗亭。

那时,新中国百废待兴,急需各样东谈主才投身到五行八作的树立中。刚巧郑儒永刚刚读完《钢铁是怎么真金不怕火成的》,受到故当事人东谈主公保尔·柯察金的影响。她认为“东谈主不成只计议我方的出路,应该遵从国度的长入分拨。总认为在国度刚刚目田、最需要树立东谈主才的时候出洋,就像逃兵临阵逃走一样。”

经过三想尔后行,郑儒永毁掉了出洋深造的契机,决定坐窝投身到国度需要的办事岗亭上,和大多数同学一样,填写了无要求遵从国度分拨办事的志愿书。

最终,郑儒永被分拨至中国科学院植物研究所真菌植病研究室(中国科学院微生物研究所前身)任职,成为中国科学院植病研究室的又名实习研究员,从此开启了与真菌相伴一世的科研征途。

真菌是植物病害的遑急病原物,举例小麦锈病、水稻稻瘟病等都是由真菌引起的。刚进入研究室,郑儒永有幸成为北京农业大学(现中国农业大学)植物病理系主任兼中国科学院植物研究所真菌植物病理研究室主任戴芳澜的弟子,戴芳澜是我国著名真菌学家,是中国真菌学的首创东谈主、中国植物病理学的创建东谈主之一,他对这位年青的学生托付了厚望。

但是,正派郑儒永满怀憧憬,准备跟班戴芳澜大展宏图时,却碰到了信任危险。

原来,刚进入办事单元的郑儒永,因为是女孩子,又是从香港来的,一些东谈主包括戴芳澜在内,都对她心存疑虑:这个从香港来的“娇密斯”,能作念好科研吗?

其时,真菌植物病理研究室的标本室中保存着从清华大学农学院、中央研究院、北平研究院等几个单元整合而来的近万个有数标本,这些标本包装各别,标签书写体式也不一致,给科研办事的开展带来了极大的未便。而戴芳澜给郑儒永安排的第一项办事,等于给这些标本打标签、贴标签、重新包装。

对于一般东谈主来说,这都是一份疏漏、重叠且机械的办事,似乎看不到将来的但愿。

但郑儒永毫无怨言,她静下心来,认负责真完成每一份标本的整理审定办事。那时莫得汉文打字机,每一份标本评释都需要手写。她不仅把稳记载标本的各项信息,还重新遐想标本包装,使其整皆长入。为了尽快了解每个物种的定名历程,掌持已有关系研究效果,她自学专科学问、学习外语、查阅尊府、研读文件。

除了在标本室的办事,郑儒永还需要不依期前去旷野汇注标本。她每每挑着担子,前去偏远的农村和山区,担着汇注到的大都标本梯山航海,这对她来说是个不小的挑战。因为她从小就有胃疼的舛误,左耳也有些失聪。但在集体行径中,郑儒永从未冷漠过任何“特殊温雅”,从不迟延环球的行程,也不给其他共事增添办事。

整整四年,郑儒永凭借巩固肯干的精神,赢得了戴芳澜和共事们的一致认同。1957年,26岁的郑儒永与姜广正配合,在《植病学问》上发表了一篇综述著作《植物病害与真菌标本的汇注、制作、复旧和邮递》。这是她的第一篇综述类论文,凝华着她在标本整理和研究历程中的可贵教化,为其后的科研办事家提供了遑急的参考。

回忆起在标本室办事的那段时光,郑儒永将其形容为“心想千里静的四年”“塌实积淀的四年”。“在别东谈主眼中,这是最单调、最‘初级’的办事,而恰正是这份办事,让我有了更多自我进步的契机。”这四年,不仅培养了她不怕繁难的精神,也让她在科研的谈路上深深地扎下了根。

坚忍不拔,选拔毛霉目

1958年12月,中国科学院微生物研究所成立,戴芳澜院士担任首任长处,郑儒永也进入中国科学院微生物研究所办事,驱动零丁开展课题研究。

早些时候,郑儒永已跟班戴芳澜进行了一些真菌分类学的基础办事。真菌分类研究是真菌研究限制的一项传统遑急神色,其兴趣在于增多对特定限制如生物菌类的判辨尊府,贬责已存在的分类问题,深入对分类形态的研究,并在分类系统上杀青变嫌,从而更准确地反馈分类群的客不雅本色和亲缘关系。

在选拔哪一类真菌作念研究的问题上,郑儒永回忆谈:“我其时也不知谈要选什么,就问戴先生,什么菌最难研究啊?戴先生反问我,你一作念就作念最难的?我回应说,我就是要作念最难的,最容易的没兴趣。别东谈主没作念过,或者作念过但问题没贬责好的,我才有研究的空间啊。戴先生说我还挺有自信,挺斗胆的。”

在得到戴芳澜的详情后,她任性选拔了难度最大的毛霉目真菌看成我方的研究限制。

毛霉目是一类漫衍泛泛的真菌,其代谢家具在工、农、医等各个限制都有泛泛哄骗。在此之前,毛霉菌在食物、医药、工业等限制具有遑急的经济价值,但由于其变异性大,交叉性状多,不少属种留传了大都难以贬责的分类学问题,外洋上尚未建立起令东谈主陶然的分类系统。

其时国内尚未对外绽放,莫得任何关系的模式菌种可供参考,以致很多必要的文件尊府也难以汇集皆全。研究难度之大,业内世东谈主皆知。但下定决心从事毛霉分类研究办事的郑儒永莫得被繁难吓倒,很快就和共事们发现了一些新种。在一些已初步完成研究的属中,他们发现根毛霉属Rhizomucor在全部8个分类群中就有4个是中国所专有的,还有R.endophyticusR.Y.Zheng&H.Jiang一种为外洋上初次发表的高等植物内生毛霉。

自此,郑儒永全身心性参预到毛霉目分类研究中。在这个历程中,她查阅了海量的文件尊府,对每一个毛霉目真菌的形态特征、生理特质、生态环境等进行了精粹入微的不雅察和研究。她每每在实验室里一待就是一整天,反复不雅察标本,记载数据,分析远隔。仅1958年,郑儒永就和其他科研东谈主员沿路,汇集了土样1200号操纵,区别菌种600号操纵,审定菌种27号,涵盖13种和一个变种。

她牢记老诚戴芳澜锻练的谆谆涵养:著作不在乎数目,而在乎质地。正是在这种严谨治学立场的影响下,郑儒永在科研办事中恒久保持着高度的专注和执着,她莫得急于发表论文,而是约束地对我方的研究效果进行反想和完善,费力每一篇论文都能经得起时代的磨练。

1959年至1964年技术,她完成了《中国毛霉主见分类》和《中国小煤真菌科的分类》的部分编写办事,同期受邓叔群副长处委托,将英文版《中国的真菌》全部翻译成汉文。直到1964年,基于已完成的办事,她终于发表了我方的第一篇研究论文《中国笄霉科的分类研究》。

1973年,戴芳澜院士病逝。郑儒永在相配悲伤之余,担起整理戴芳澜遗著的重负。她负责梳理毛霉目真菌的关系尊府,严格核查,将中国毛霉目已知种类,总结到戴芳澜生前所撰写的英文版《中国真菌总汇》内。

同期,她继承恩师的嘱托,也遵从单元的安排,将研究场所转向另一个真菌分类限制——白粉菌。白粉菌是一类植物病原真菌,泛泛漫衍于寰宇各地,常在寄主植物的名义产生大都的分生孢子梗和分生孢子,肉眼看上去仿佛涂了一层白粉,因此被称作白粉菌。白粉菌不错激励多栽植物病害,严重影响农作物的产量和质地。举例在小麦栽植区,白粉菌每每导致小麦患上白粉病,在叶片上形成一层白色的粉状物,宛如给小麦披上了一层“白霜”,退却小麦的光配合用,致使麦粒干瘪,产量大幅着落,让农民们头疼不已。

在早期的研究中,郑儒永发现国表里对于白粉菌主见分类研究还存在诸多不完善之处,很多属种的分类界限磨蹭不清,缺少系统的分类圭臬。

1985年,郑儒永冷漠白粉菌科属级分类系统,并在同庚发表的论文中阐明了白粉菌科4个无性型属和19个有性型属。同期,他们还合并了16个争议属,保留了4个零丁属,摒除了8个近缘目属。由此,闪现和更正了其时外洋上有争议的一些问题。由于这个属级分类系统较为合理且接近当然,由此开辟了一条更为正确贯通和审定菌种的新阶梯。

1987年,她又与共事配合并主编完成了中国第一册十足经过顺利研究写成的真菌志——《中国真菌志(第一卷)——白粉菌目》,该书把稳先容了中国白粉菌主见种类、漫衍、形态特征、分类地位等信息,成为外洋公认的白粉菌目检索书。它的出书,不仅填补了我国在白粉菌目分类研究限制的空缺,也为我国植物病理学的发展提供了遑急的参考尊府,得到了外洋著名各人的泛泛陈赞。

时于当天,郑儒永对于白粉菌科的属级分类系统,仍处于外洋当先水平。

待将白粉菌分类研究作念到寰宇顶尖水平后,郑儒永又回非常来,络续钻研我方早年选题但中断了20年的毛霉目课题,并一直潜心研究到退休。近二三十年来,国内毛霉病日益增多,毛霉病是一类由毛霉引起的东谈主、畜真菌病。郑儒永研究组不绝为国内一些病院审定了多株东谈主体深部病原毛霉。1989年,郑儒永等东谈主发现了一个我国专有的病原毛霉新种,这是我国专有的东谈主体病原毛霉新分类群的初次发表,咫尺已成为国内最常见的东谈主体深部病原毛霉之一。

腰杆最“硬”的东谈主

几十年的科研糊口中,郑儒永最离不开的就是她的显微镜,她每天花在显微镜前的时代以致跨越了奉陪老伴的时代。直到54岁那年,由于永劫期无私办事,郑儒永患上了骨质疏松和腰椎半滑脱症。其后,她去病院检讨,没料想查出了更严重的问题:脊柱的两块骨头半滑脱,离开韧带达一厘米。

医师经受了保守休养步调,阻截郑儒永再从事繁重办事,并建议她退休。但郑儒永断绝了,她依旧照常看显微镜、出差、爬山,绝不退却。

2004年,郑儒永的脊柱病情一霎恶化。其时,她的脊柱仍是侧弯,还伴有腰椎滑脱、椎管微弱、椎间盘卓绝等多种疾病。医师十分狐疑,问她:“别东谈主的椎间盘卓绝一块就疼得受不了,你为什么能宝石这样永劫期,难谈不疼吗?”郑儒永回应谈:“八成不何如疼,一办事起来就全忘了啊!”

于是,医师在郑儒永的脊柱上钉上了两根钢柱,并铆上十颗钢钉。其后,医师还告诉她:“我给2000多个病东谈主休养过,最多的钉过十一颗钢钉,你排第二。”也有学生开打趣说,郑院士的腰杆当今是最“硬”的了。

尽管手术告成,但医师顶住郑儒永,为了休养效果能好些,两年内不成永劫期坐着,每天坐的时代只可适度在一到两个小时,其他时代就得站着、躺着或往返。

关联词,每天仅两个小时的坐迅速间,对郑儒永来说远远不够。她把这两个小时用在上班路上的公交车上,到了实验室,便一如既往地看显微镜、绘画,掀开电脑撰写尊府以及和国表里的科研各人相似连合。

为了相宜这一铁心,她零散将我方的办公桌和实验台垫高,每天直立八个多小时,不管是不雅察显微镜下的标本,照旧撰写论文,不管是手绘真菌图谱,照旧查阅文件,全靠双腿赞助着完成办事。

其实,在科研的谈路上,郑儒永恒久保持着一股“硬气”。

郑儒永的学生,中国科学院微生物研究所白逢彦研究员曾拿起一段公案。真菌学学科发展史上有过一次争论,那时,有东谈主冷漠,要把真菌这一学科改成菌物学,真菌学会改成菌物学会。

冷漠这一想法的东谈主,在业内颇具声望。关联词,郑儒永却坚决反对,她认为这种提法污染了基本界说与想法。在抒发反对不雅点时,她无所畏惮这一表态可能带来的风险,一心只着力科学真谛。她以致直言,要是真菌学会更名为菌物学会,她便退出,不再参加该学会的任何举止,以此抑遏这个不对理的建议。

在生活中,郑儒永同样将这份“硬气”展现得大书特书。在一些东谈主眼中,郑儒永是“含着金钥匙出身”的大族闺秀,可她却毫无大族大密斯的娇惯习性。老练她的东谈主都知谈,郑儒永每每我方动手作念穿着、织毛衣,还躬行装修遐想屋子。不管是办事照旧生活,她恒久秉持检朴的立场,生活过得朴素而平淡。

郑儒永将我方的一世都奉献给了中国真菌学。即便到了有生之年,她心中所想的依然是如何为国度再孝顺一份力量。早在脊柱休养技术,郑儒永就向医师成立的基金会捐钱,用以匡助西部坚苦地区的腰椎间盘疾病患者。

2019年,88岁的郑儒永和90岁的老伴黄河,联袂走进中国科学院微生物研究所陈述厅,将他们终生大部分的累积150万元捐赠送中国科学院大学教育基金会,配置弥远性的“郑儒永黄河奖学金”,以此激励后生学子鼓舞进取。

“追念往常的岁月,我走过简直切是一条再平庸不外的路。要是说我取得了点滴成绩,我想那是因为我安于平庸的生活,受外界干涉较小,得以专注于我的办事。”郑儒永说。

(图片着手:老科学家学术成长尊府汇注工程)户外 品牌